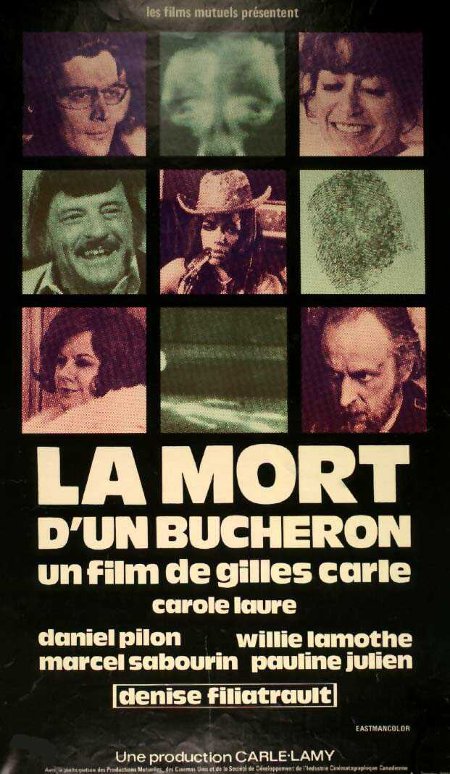

Carole Laure et Willie Lamothe dans La mort d’un bûcheron (Gilles Carle, 1972 – Coll. personnelle)

La mort d’un bûcheron

… EN QUÊTE D’UN FILM

Gilles Carle

Ils sont six.

Six personnages en quête d’un film.

Il y a Marie Chapdelaine de Chibougamau, qui fait son apprentissage de la vie par imprégnation, comme une oie cendrée. Armand St-Amour, ancien bûcheron, l’ancien « bum » qui rêve d’un espace « western » total. Blanche Bellefeuille qui, malgré tout, croit à la pureté originelle de l’âme.

Il y a Charlotte Juillet, romancière, écrivain politique. (Est-ce un nom de plume ?) François Paradis, pour qui toutes les voies de l’autonomie sont bloquées, Ti-Noir L’Espérance, l’extra-terrestre.

Ils sont six.

Ils appartiennent tous à notre petite civilisation locale du papier. Celle du bûcheron, des patrons écossais de la Canadian International Paper. Celle du roman, des cartons d’emballage et des imprimantes électroniques.

Eux qui ne devraient pas se rencontrer, un jour se rencontrent. Ils se livrent alors à une sorte de combat rituel dont les règles ont été fixées depuis longtemps par l’idéologie capitaliste. Elles n’excluent ni le châtiment, ni les blessures graves, ni le meurtre. Elles n’excluent pas, non plus, le plaisir et la séduction.

Que cherchent-ils ?

Une voie, une issue ? Un grand espace païen débarrassé des mimétismes sociaux-économiques… Faute de pouvoir identifier leur mal, les six personnages s’entre-déchirent, s’entretuent; ils procèdent à ce que les zoologistes appellent des « agressions par erreur ». Est-ce leur faute s’ils forment une espèce impuissante mal domestiquée? Et puis, comment reconnaître ses vrais ennemis? Six personnages, six acteurs: Carole Laure, Willie Lamothe, Denise Filiatrault, Daniel Pilon, Pauline Julien, Marcel Sabourin, choisis pour leur talent mais aussi pour eux-mêmes, leur personnalité, leur culture, leurs anxiétés.

Carole Laure me prête son enfance, Willie Lamothe son passé, Denise Filiatrault son présent (intérieur). Tous, ils savent de quoi il s’agit: nous avons la même hérédité de Québécois.

Un co-scénariste: Arthur Lamothe. Il a fait Les bûcherons de la Manouane et Le train du Labrador, des films parents. La mort d’un bûcheron est né de nos conversations, voilà dix ans. Il est né d’un intérêt commun: l’homme québécois. Il est aussi né de mes rencontres avec des gens qui, si je les nommais ici, seraient fort surpris.

La mort d’un bûcheron, c’est d’abord un film qui écoute.

Texte de Gilles Carle paru dans Cinéma-Québec, Vol. 2, No 5, janvier/février 1973

Fais moi pas ça encore une fois!

Alors fa ton show pis swing!

Willie Lamothe et Denise Filiatrault dans La mort d’un bûcheron de Gilles Carle (coll. personnelle)

Analyse d’époque

On pourrait reprocher à Gilles Carie de camper des personnages-clichés. Il y a la campagnarde qui arrive en ville avec le désir de réussir coûte que coûte. Il y a le propriétaire d’une boîte louche qui ne regarde que les goûts de son public avide de nouvelles sensations, sans tenir compte des réticences de sa jeune protégée. Il y a l’amant d’occasion qui veut profiter au maximum de la Marie-couche-toi-là pour soulagement immédiat. De gros méchants, quoi ! On n’a pas manqué de reprocher au réalisateur le trait un peu gros du dessin de ses personnages. La finesse des pourtours psychologiques ne semble pas faire bon ménage avec le talent authentique d’un Gilles Carie qui négligerait le talent de son public.

Ces reproches peuvent être justifiés si on se contente d’une première lecture superficielle et si on s’obstine à ne pas vouloir accepter le genre que le réalisateur paraît affectionner depuis plusieurs films, à savoir la démarche d’une fable. Déjà dans Les Mâles, l’action m’apparaissait beaucoup plus à l’aise dans le cadre d’une fable que dans celui d’une étude psychologique par trop simpliste. Avec Bernadette, cela touchait à l’évidence. Pour moi, La Mort d’un bûcheron n’échappe pas à ce genre, riche en significations, sans toutefois distribuer des messages à l’emporte-plan.

Ce n’est pas tellement le titre qui s’apparente étrangement à celui de La Mort et le bûcheron de La Fontaine qui m’incline à penser ainsi. Le contenu surtout lors d’une seconde lecture nous convie à cette conclusion avec l’accumulation de mythes et de symboles.

Extrait du texte de Janick Beaulieu paru dans Séquences : La revue de cinéma, n° 72, 1973. Pour lire la suite : http://id.erudit.org/iderudit/51444ac

Résumé

Marie Chapdelaine, jeune québécoise de Chibougamau, vient à Montréal en quête de son père qu'elle na pas connu. Elle se fait d'abord exploiter par les hommes ; un ami de sa mère, puis un journaliste, qui en fait une call-girl de luxe. Elle rencontre aussi la maîtresse de son père, avec laquelle elle se rend au camp de bûcherons où celui-ci a disparu pour apprendre là qu'il a été tué dans une émeute par des policiers.

Distribution

Carole Laure (Marie Chapdeleine) ; Daniel Pilon (François Paradis) ; Willie Lamothe (Armand St. Amour) ; Marcel Sabourin (Ti-Noir L'Esperance) ; Pauline Julien (Charlotte Juillet) ; J.-Léo Gagnon ; Roger Lebel ; Ernest Guimond ; Jacques Gagnon ; Gil Laroche

Fiche technique

Genre: Comédie dramatique - Origine: Québec, 1972 - Sortie en salles: 26 janvier 1973 sur 3 écrans à Montréal, Laval et Greenfield Park - Sortie en France : 15 septembre 1973 (Distribution: SNC-Impéria) - Durée: 1h55 - Visa: 13 ans et plus - Tournage: 3 jours en avril 1972 et du 15 mai au 16 juin 1972 à Montréal, St-Zénon et au Lac Delage - Budget approximatif: 250 000$

Réalisation: Gille Carle - Scénario et dialogues : Gilles Carle avec la collaboration d'Arthur Lamothe - Production: Pierre Lamy - Directrice de la production: Régine Nantel - Société de production: Les Productions Carle-Lamy avec la participation des Films Mutuels et de la SDICC - Distribution: Films Mutuels

Équipe technique - Conception visuelle: Jocelyn Joly - Costumes: Michèle Cournoyer - Musique: Willie Lamothe - Direction musicale: Bobby Hachey - Montage: Gille Carle - Photographie: René Verzier (35mm - format 1.85:1) - Son: Henri Blondeau

Infos DVD/VOD

La Mort d'un bûcheron a été édité en DVD au Québec dans un coffret Gilles Carle paru sous étiquette Imavision. Le film est aussi disponible en VOD grâce au projet Elephant.