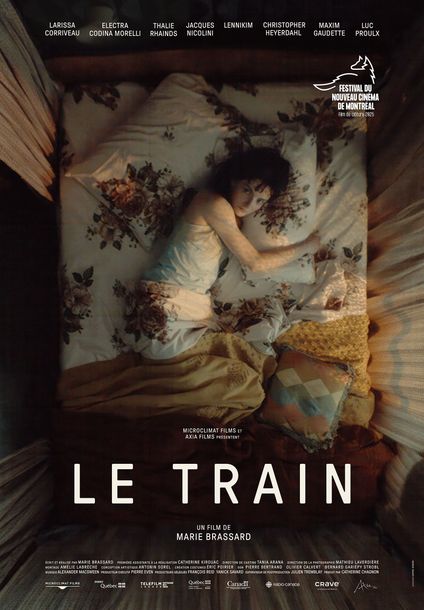

Le train est un drame écrit et réalisé par la dramaturge et metteure en scène de théâtre québécoise Marie Brassard.

Principalement campé dans le Québec des années 1960, le film prend la forme d’un conte fantastique au réalisme magique très présent, floutant la frontière entre le rêve et la réalité. Le premier long métrage en tant que réalisatrice de celle que l’on a pu voir au grand écran chez Stéphane Lafleur, Denis Côté, Ryan McKenna, Robert Lepage, Sophie Deraspe ou Matthew Rankin, entre autres, témoigne d’un univers créatif singulier, déjà vu dans déjà ses œuvres multimédias créées pour la scène, dont La fureur de ce que je pense, Jimmy, créature de rêve ou Moi qui me parle à moi-même dans le futur.

Présenté en première mondiale lors de la soirée de clôture de la 54e édition du Festival du nouveau cinéma de Montréal, Le train prend l’affiche le 24 octobre 2025.

Entrevue avec l’autrice

Le scénario semble cousu de moments très personnels de votre vie, et de celles de vos proches. Comment avez-vous insufflé de la fiction à tous ces souvenirs?

Il ne s’agit pas d’une chronique ou d’un récit autobiographique, mais bien d’une fiction. Le film est très librement inspiré d’événements de ma vie. Ma mère était artiste et comme beaucoup d’artistes femmes de cette époque, elle a dû renoncer à sa carrière pour élever ses enfants. Elle aurait aimé voyager et vivre de son art mais elle est morte très jeune. Elle aurait sans doute désiré mener la vie que je mène. Il y a cette idée de la transmission dans le film, de la mère à sa fille. Je voulais un peu parler de l’enfant que j’étais, une enfant malade qui a grandi avec l’asthme, et de l’adolescente qui a hérité de cette avidité de connaître le monde. Enfant, chaque soir, au moment de m’endormir, j’entendais la sirène du train qui passait au bout du champ au loin. J’imaginais qu’il y avait là un bûcheron qui était le gardien d’un monde inconnu. J’ai eu envie de développer le riche fantasme de cette enfant que j’étais, et aussi mettre de l’avant un Québec dont nous ne parlons pas souvent : celui des artistes qui avaient un mode de vie singulier mais qui ne sont pas devenus célèbres. J’avais ce désir de parler des marginaux d’une certaine époque, qui n’étaient pas nécessairement stigmatisés et qui parvenaient à vivre en honorant leurs idéaux.

L’art sous toutes ces formes se déploie dans votre film. Il y a de la danse, du dessin, beaucoup de musique et de littérature. Au moment où le monde des arts est plus que jamais attaqué, menacé, d’en montrer les différentes couleurs, ça devenait un geste politique pour vous?

Absolument, tout à fait! Je trouve ça hyper important. J’aime qu’il y ait la transmission de ce savoir. Durant les années 60 et 70 au Québec, les années de mon enfance et de mon adolescence, il y a eu, et il y a encore, de grands artistes qui sont demeurés méconnus, mais qui, par leurs œuvres, par leurs façons d’être, ont favorisé le rayonnement d’une sorte d’ouverture d’esprit et de compassion. Je trouve ça tellement important de dire aux plus jeunes « regardez, on ne vient pas d’un trou. Il n’y avait pas rien avant nous ». Il y avait des penseurs, des écrivains, des artistes qui ont réfléchi, qui ont créé, qui ont pensé le monde et qui nous ont permis d’exister aujourd’hui au Québec, avec une ouverture d’esprit admirable et enviable, qu’on a le devoir de préserver. Je pense que les artistes, les hommes et les femmes qui créent dans un médium ou un autre, sont des êtres qui contribuent énormément à favoriser l’ouverture d’esprit, la liberté et l’indépendance. Pour moi, ce film c’est un hommage aux artistes. Plus que jamais, nous avons besoin que leurs voix singulières s’élèvent.

Vous avez choisi un puissant extrait d’une entrevue avec l’avocate militante et politicienne Gisèle Halimi, durant l’émission Femmes d’aujourd’hui qu’animait Aline Desjardins à Radio-Canada en 1976. Elle parle du féminisme comme d’une révolution culturelle. Pourquoi avoir choisi cet extrait?

C’était très important pour moi. Le train est un film féministe qui démontre qu’à l’époque, il y avait cette pensée forte et articulée qui se développait. Je me souviens, quand j’étais enfant, nous écoutions religieusement tous les jours Femmes d’aujourd’hui. À cette époque, il y avait à la télévision des émissions qui s’adressaient principalement aux femmes qui étaient à la maison. C’étaient des émissions où on parlait de musique, de politique, de littérature, de géographie, de tout. C’était extraordinaire parce que c’était nourrissant, exigeant, en plus d’être respectueux de l’intelligence des gens. On y apprenait beaucoup de choses. Et j’ai choisi cette entrevue de Gisèle Halimi qui articule si bien les idées qui étaient mises de l’avant par rapport à l’égalité entre les hommes et les femmes, et la capacité des femmes d’adapter les réalités sociales et politiques à leur manière.

L’entrevue avec l’autrice reproduite ci-dessus a été réalisée par Daniel Racine et publiée dans le dossier de presse du film fourni par Axia Films.

Résumé

Au Québec, dans les années 1960. Agathe est une enfant asthmatique à l’intelligence vive. La sirène d’un train qu’elle entend le soir dans son lit alimente sa fantaisie d’un monde parallèle. Elle vit en banlieue avec sa mère, Thérèse, une artiste visuelle mélancolique travaillant comme secrétaire chez un grossiste de tissus. Maurice, créateur de vêtements et couturier, est un ami précieux. C'est lors d'une soirée organisée par celui-ci dix ans plus tard, qu'Agathe fait la connaissance de Frank, un auteur qui travaille sur un récit dont l’héroïne est une jeune japonaise. Cette histoire enrichira l’existence d’Agathe en lui ouvrant des perspectives étonnantes et la transportera dans un voyage futuriste insolite, au-delà de la frontière du réel.

©Charles-Henri Ramond

Distribution

Larissa Corriveau (Thérèse), Electra Codina Morelli (Agathe adolescente), Thalie Rhainds (Agathe enfant), Jacques Nicolini (Maurice), Lenni-Kim Lalande (sous le nom de Lennikim) (Frank), Christopher Heyerdahl (Jack), Maxim Gaudette (Philippe), Luc Proulx (docteur)

Fiche technique

Genre: drame, fantastique - Origine: Québec, 2025 - Durée: 1h47 - Langue V.O.: Français - Visa: général - Images: couleurs - Tournage: avril-mai 2024, à Montréal et environs - Première en salle: 18 octobre 2025, FNC - Date de sortie: 24 octobre 2025

Réalisation: Marie Brassard - Scénario et dialogues: Marie Brassard - Productrice: Catherine Chagnon - Producteurs délégués: François Reid, Yanick Savard - Producteur exécutif: Pierre Even - Société de production: Microclimat Films avec la participation financière de Téléfilm Canada, de la SODEC et des crédits d'impôts fédéraux et provinciaux - Distribution: Axia Films

Équipe technique - Assistante réalisation: Catherine Kirouac - Costumes: Éric Poirier - Distribution des rôles: Tania Arana - Direction artistique: Antonin Sorel - Montage images: Amélie Labrèche - Musique: Alexander MacSween - Photographie: Mathieu Laverdière - Son: Pierre Bertrand, Olivier Calvert, Bernard Gariépy Strobl - Superviseur de postproduction: Julien Tremblay