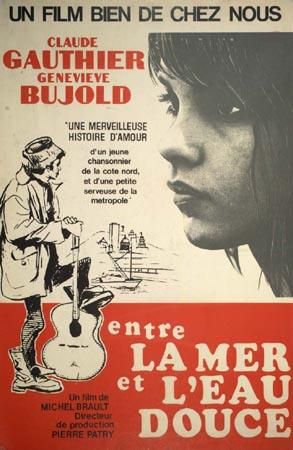

Présenté à la Quinzaine des réalisateurs à Cannes en 1969, Entre la mer et l’eau douce est indéniablement une œuvre phare de la cinématographie québécoise des premières années. Le film a été réalisé par Michel Brault, qui signait ici son premier long métrage de fiction, après avoir coréalisé Pour la suite du monde, un autre film québécois essentiel.

Très librement inspiré par la vie de Claude Gauthier, chansonnier et interprète principal du film, Entre la mer et l’eau douce suit les péripéties sentimentales d’un jeune de la campagne venu s’installer en ville pour y trouver le succès. Il rencontre une jeune serveuse (Geneviève Bujold) et tente avec elle de construire un improbable avenir.

Au delà de la simple et touchante histoire d’amour entre une jeune femme rêveuse et un jeune chanteur, le film de Brault teinte sa fiction d’une vision réaliste de la société québécoise de l’époque. Alors en pleine mutation, les régions perdent peu à peu leur attrait aux yeux des jeunes qui se réfugient dans les grands centres urbains dans l’espoir de se construire une vie meilleure. Plus largement, l’hésitation montrée par Claude avant de finalement s’installer à Montréal, peut aussi être vue comme une métaphore représentant la valse-hésitation d’un Québec francophone, ne trouvant pas vraiment ses repères dans le Canada anglophone, alors largement dominant. En ce sens, Entre la mer et l’eau douce est est sans doute l’un des premiers films de fiction québécois à avoir ouvert la porte au nationalisme francophone qui s’affirmera avec force peu après.

À propos de sa participation à l’écriture du scénario, Denys Arcand se remémore : L’écriture de Entre la mer et l’eau douce avait été très agréable. Michel Brault m’avait emmené sur la Côte-Nord et à l’île aux Coudres. Nous sommes allés à la chasse. Puis Michel m’a enfermé dans le chalet de son frère, à Sainte-Adèle. En fait, il veillait sur moi comme une mère. Le matin, il me préparait un pamplemousse ! Je n’avais qu’à écrire, ce que je faisais de mon mieux. Je n’avais aucune expérience, mais je m’appliquais… Et comme il paraissait satisfait, j’étais heureux. Je n’ai aucune idée de la raison pour laquelle il m’a choisi pour écrire ce scénario. En fait, j’imagine que peu d’autres possibilités s’offraient à lui. Le cinéma de fiction étant encore à peu près inexistant au Québec, il fallait bien inventer des scénaristes. [1]

Réception critique

Léo Bonneville : Son film tente de nous raconter les aventures (sentimentales!) d’un garçon de la campagne qui vient s’installer dans la métropole. Le film est donc fait de différents évènements qui tissent les déplacements du jeune homme. Récit qui aurait pu être captivant mais qui tourne aux plans interminables et au bavardage. S’il était prometteur de saisir les moments de la vie d’un homme en «exil», il ne fallait pas alourdir au point d’ennuyer le spectateur. Interminable séquence de la conversation dans l’escalier entre le garçon et la serveuse. [2]

Office des communications sociales : Le film présente avec sympathie les difficultés d’adaptation d’un jeune campagnard à la vie urbaine. La conduite des personnages est souvent libre et le dialogue est encombré de jurons et de grossièretés. [3]

Michel Brault est un habile directeur de la photographie doublé d’un habile réalisateur, qui sait tirer le maximum de ses interprètes et pour qui la mise en scène ne présente aucune difficulté insurmontable.[4]

Catherine Ouellet-Cummings : Se questionnant sur les relations entre la tradition et la modernité, comme le faisait aussi Pour la suite du monde, Entre la mer et l’eau douce devient le témoin de son époque et le porteur d’une culture essentiellement québécoise. Cela est possible grâce à l’utilisation que fait Michel Brault de l’esthétique du direct qui permet de documenter l’action et d’ouvrir un drame personnel sur la collectivité. [5]

Pierre Pageau : Pour Michel Brault, Entre la mer et l’eau douce est, à la fois un départ et une synthèse. Un point de départ parce que ce film est son premier long métrage dont il assume seul toute la réalisation. Mais Entre la mer et l’eau douce est aussi un film de synthèse de ce que Michel Brault, et le cinéma québécois naissant a fait de mieux. [6]

Notes et références

- [1] in Denys Arcand – La vraie nature du cinéaste de Michel Coulombe, p. 24-25

- [2] Léo Bonneville Ve festival du cinéma canadien, Séquences, no 50, octobre 1967

- [3] Recueil des films de 1968, p. 56

- [4] André Bertrand – L’Action nationale, 12 janvier 1968, p. 3

- [5] Catherine Ouellet-Cummings – Ciné-Bulles, vol. 24, n° 3, 2006, p. 36-37

- [6] Pierre Pageau – Séquences, no 286, janvier-février 2014, p. 32

Résumé

Dans une petite voiture sport, Claude Tremblay arrive à son concert de la Place des Arts. Il monte sur scène et entâme son tour de chant avec une chanson dédiée à Manouk, une ancienne amoureuse montagnaise. Retour en arrière, le film est un long flashback... sur ces moments heureux entre la mer et l'eau douce, jusqu'au jour où Claude avait du partir sur le Mont-Laurier, livrer une cargaison de bois à Montréal.

Distribution

Claude Gauthier (Claude Tremblay) ; Geneviève Bujold (Geneviève) ; Paul Gauthier (Paul) ; Denise Bombardier (la serveuse) ; Robert Charlebois (Ti-Paul, un matelot) ; Louise Latraverse (Manon) ; Gérald Godin ; Réginald Chartrand ; Philomène Desterres ; Suzanne Valéry ; Tamara Jourdan ; Pauline Julien ; Mme R. Chartrand ; Monique Sirois ; Ronald Jones ; Raymond Royer ; Georges Carron ; Griffith Brewer ; Jacques Bobet

Fiche technique

Genre: chronique - Origine: Québec, ©juillet 1967 - Durée: 1h25 - Images: 35mm, Noir et blanc, format 1.75:1 Langue V.O.: français - Visa: Général - Tournage: octobre et novembre 1965 puis janvier, novembre et décembre 1966, à Montréal, Trois-Rivières et l'île aux Coudres - Coût: 116 000$ - Première: août 1967, 5e Festival du cinéma canadien - Sortie à Montréal: 21 juin 1968

Réalisation: Michel Brault - Scénario et dialogues: Denys Arcand, Michel Brault, Marcel Dubé, Gérald Godin, Claude Jutra - Directeur de production: Pierre Patry - Assistante production: Laurence Paré - Société de production: Coopératio - Distribution: Faroun Films

Équipe technique - Assistants réalisation: Jean-Claude Lord, René Laporte - Conception visuelle: Jean Roy - Directeur technique: Jean Roy - Mixage sonore: Clark Daprato - Montage images: Michel Brault, Werner Nold - Montage son: Jean-Pierre Joutel, Elizabeth Joutel - Musique: Claude Gauthier - Photographie: Michel Brault, Bernard Gosselin, Jean-Claude Labrecque - Assistants caméra: Réo Grégoire, Gaston Grosjean, Guy Dufaux, Alain Dostie - Photographe de plateau: Pierre Gaudard - Script-girl: Louise Beaulieu - Prise de son: Serge Beauchemin

Infos DVD/VOD

Entre la mer et l'eau douce est disponible en DVD au Québec dans un coffret consacré au cinéaste Michel Brault - Date de sortie: février 2006 - Éditeur: IMAVISION/ONF - Code UPC: NC - Contenu: 5 DVD, 13 films, livret de plus de 100 pages.